Verborgene Schätze, Teil 4: Der Bestand

Das Archiv hat von der alten Schwesternbibliothek nur einen ausgewählten Teil übernommen (siehe Bericht 2). Was für ein Bild aber ergab der ursprüngliche Gesamtbestand?

Dieses Gesamtbild hat mich beim Räumen sehr interessiert. Die Bibliothek war ein faszinierendes Bild der Lektüre zwischen den Jahren 1700 und 2000. Für eine andere Bibliothek hatte ich dazu für meine Habilitation geforscht. Damals war meine Frage: Was für ein Bild von Kirche spiegelte sich in der päpstlichen Bibliothek während der Amtsphase Pedro de Lunas (Benedikt XIII.) um 1400? Jetzt für die Schwesternbibliothek hatte ich zwar nicht die Zeit, etwas methodisch zu studieren. Aber beim Durchgehen durch alle Bücher wurde doch einiges deutlich. Die von Sr. Norbertine Fleschutz bis vor wenigen Jahren sorgfältig geführten Kataloghefte werden zudem im Archiv alle aufbewahrt, so dass sich der Bestand auch später nochmal genauer rekonstruieren lässt, auch wenn die Bücher nicht mehr da sind.

· Viel Welt!

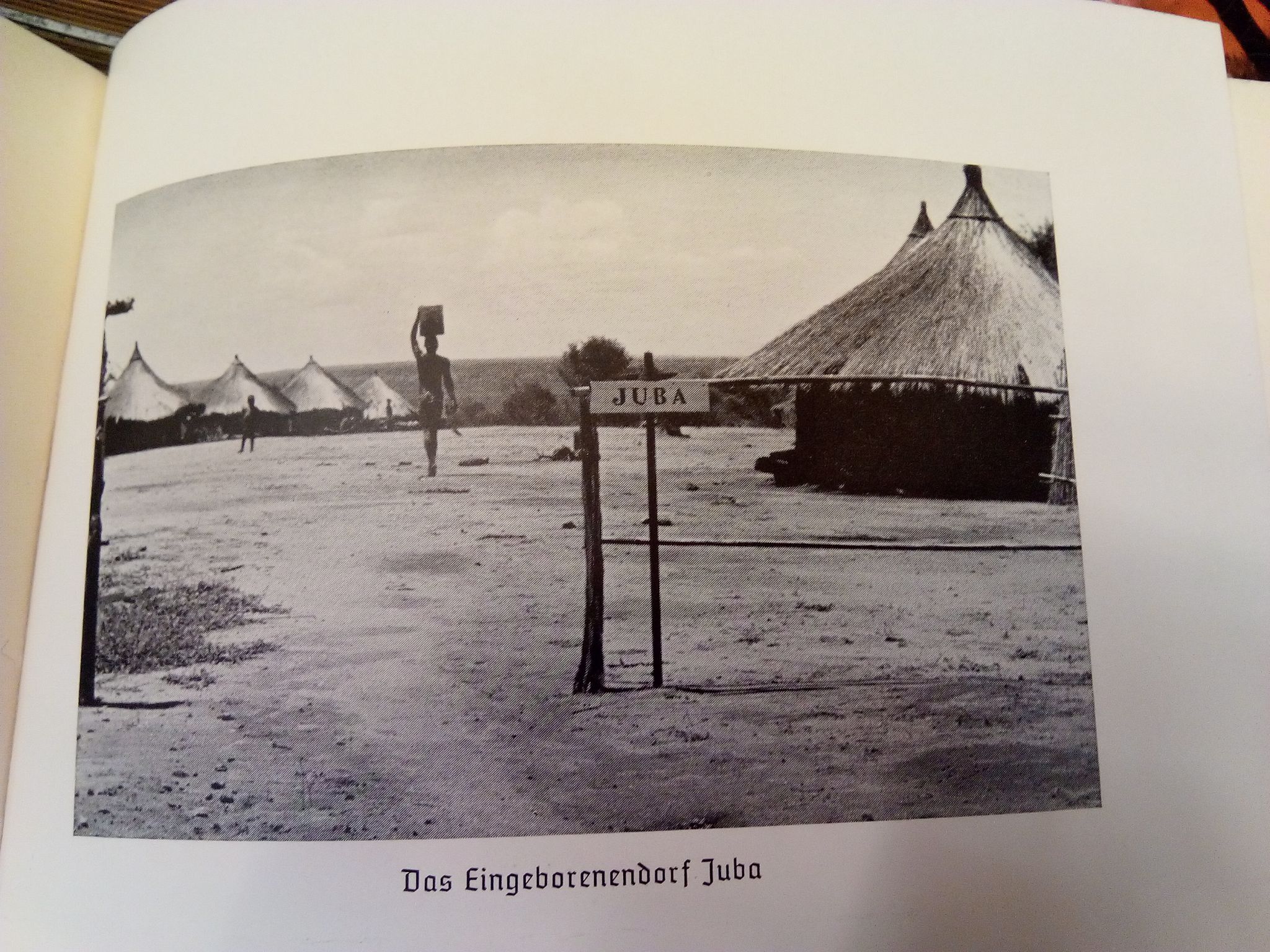

Obwohl allein zu „Betrachtungsliteratur“ tausende Bände vorhanden waren, war, gesehen auf den Gesamtbestand, nicht einmal die Hälfte religiöse Literatur (einschließlich Theologie, Kirchengeschichte usw.). Gut die Hälfte der Bücher in der Bibliothek war „weltlich“: Biologie, Literaturwissenschaft, Geografie, Reiseführer und Länderbeschreibungen, Kunst, Theater, und sehr große fremdsprachige Bestände in Latein, Griechisch, Spanisch, Französisch und Englisch – auch von vor 1800! Manches davon zeugte von Unterricht, z.B. die Klassikerausgaben und die Analysehilfen, die Grammatiken, die Mathematiklehrbücher. Anderes zeugte von Interesse für und Verbindung mit der Welt spätestens ab dem frühen 20. Jahrhundert: Sr. Helena, die jetzt im Südsudan ist, war entzückt von einem Foto in einem Reisebuch, das zeigt, wie damals wenige Häuser standen an dem Ort, an dem sich heute ihr Umsteigeflughafen befindet: Juba.

· Beziehungen in Büchern

Eine weitere Überraschung war die persönliche Verbindung, die sich in Widmungen und in Besitzeinträgen äußerte. Zum Beispiel steht in einem Buch von Luise Rinser, das ganz unauffällig und in nichts wertvoll wirkt, vorne eine Widmung von ihr selbst darin. Und in einer großen Zahl von Büchern stand eine Widmung oder auch ein alter Besitzeintrag von Prinzessin Pilar aus dem Bayerischen Königshaus. Daneben habe ich die vielen Widmungen von Schülerinnen oder Mitschwestern gesehen, die dem Buch als Geschenk an eine (Mit-)Schwester einen Gedanken hinzufügen, und worin sie ausdrückten, wofür die dankbar waren – ein echtes Panorama sehr persönlicher Lebensspuren. Davon haben wir nur ganz exemplarisch ganz wenige aufgehoben. Bemerkenswert, wenngleich nicht ganz so überraschend, war auch die enge Verbindung mit Jesuiten, die sich sogar schon im Altbestand durchgängig zeigte: Widmungen und Schriften von Jesuiten. Besonders schön: handschriftliche Aufzeichnungen einer Mitschwester von Exerzitien von Pater Heller („Heller-Konstitutionen“), die nur bei uns, nicht im Archiv der Jesuiten vorhanden sind, so dass die Kollegen dort sich mit uns über den Fund freuten und eine digitale Kopie (Scan) auch bei sich publizierten. Und ja – ich war doch überrascht, wie durch und durch geprägt von Jesuiten schon frühe Phasen dieser Bibliothek waren.

· Schwerpunkte und „Leichtes“

Zu Philosophie hatten wir wenig. Das gehört nicht zu unserem Ausbildungsprogramm. Das Fach Kirchengeschichte gehörte dazu für die, die Theologie studiert haben. Die Abteilung „Kirchengeschichte“ in der Bibliothek allerdings enthielt, abgesehen vom Zweiten Vatikanischen Konzil, fast ausschließlich Bücher zu Päpsten, Kardinälen und Bischöfen. Chronologisch folgte einer dem anderen mit eigenen Schriften und (Auto-)Biografien und oft auch vielen Bildbänden. Das scheint unser hauptsächlicher Bezug zur Geschichte der Kirche gewesen zu sein, soweit diese Bibliothek ihn spiegelt: Personen in Funktionen folgen aufeinander.

Im weltlichen Bestand fiel besonders eine umfangreiche Sammlung von Militaria auf. Sie datierte auf die Zeiten des 1. und 2. Weltkrieges. Sie enthielt z.B. Kriegsberichte von der Front oder auch Strategiebeschreibungen. Es gab offensichtlich die Verbindung zu politischem Interesse. Mit Frau Dr. Anette Löffler als Buchhistorikerin dachten wir im ersten Augenblick angesichts dieses Bestandes: Das kann die Schwestern nicht interessiert haben. Aber im zweiten Schritt kam natürlich der geschichtswissenschaftliche Reflex: Vielleicht stimmt unsere Vorstellung von Ordensfrauen dieser Zeit nicht, und es liegt an dieser falschen Vorstellung, dass die Realität „nicht dazu passt“. Woher der Bestand wirklich kam, muss noch erforscht werden.

Bei den neueren Zugängen, die teilweise ohne Signatur in freie Regale dazugestellt worden waren, fiel eine gewisse Einfachheit auf: leichte Unterhaltungsliteratur, laufmeterweise Krimis, alle Arten von Mutmacherbüchlein („Ein gutes Wort für jeden Tag durch das Jahr…“) und populäre geistliche Literatur. Wurden die Schwestern weniger anspruchsvoll? Zumindest scheint eine andere Erklärung auch zuzutreffen: Man besaß mehr persönliche Bücher in den eigenen Zimmern – und in die Bibliothek wurde nur gebracht, was persönlich nicht mehr gebraucht wurde.

Text und Bilder: Sr. Britta Müller-Schauenburg CJ